古运河畔的那个老周

老周叫周才宏,人们习称老周。跟老周相处,就象在这个晴朗的季节,一抬头就能看到一朵云——此人总是处在忘机的状态,整天只顾在自已的世界里飘忽。比如很久没见,一进你的门就盯住墙上的爬山虎陷入久久的沉思,比如聊天的时候动不动就跑题,开始愤世嫉俗,粪土当年万户候,或者就是因为某个并不怎么好笑的事把自已笑得一览无余。这是齐老先生的那幅画,真有天然之趣。所以老周能画画,或者说必须画画,画那种亨利卢梭式的,完全没有机心的画——就象他现在正在做的那样。

周才宏

其实老周开始画画,是最近几年的事。在此之前,他的世界是那些盆景。老周玩了差不多四十年的盆景,玩得圈内圈外人尽皆知。二零零二年那一年,老周才四十八岁,忽然觉得玩得还不够尽兴,于是冲冠一怒为红颜,在一片愕然之中断然退了休,从此摘下脸谱,更加原形毕露,变本加厉地沉溺在一盆又一盆,一年又一年的花开花落之中。关于老周玩盆景旁若无人的疯狂状态,我未能亲见,我认识老周的时候他的兴趣正开始象候鸟一样远程迁徙——不过他自已曾经自我招供,在达士巷他的那个已经成为传说的盆景小院里,经常动不动就半夜三更端一盆盆景到卧室里,凝神呆看,一看看到鸡叫声起——所谓不疯魔不成佛,说的就是老周这类的人物。

周才宏盆景作品 垂钓图

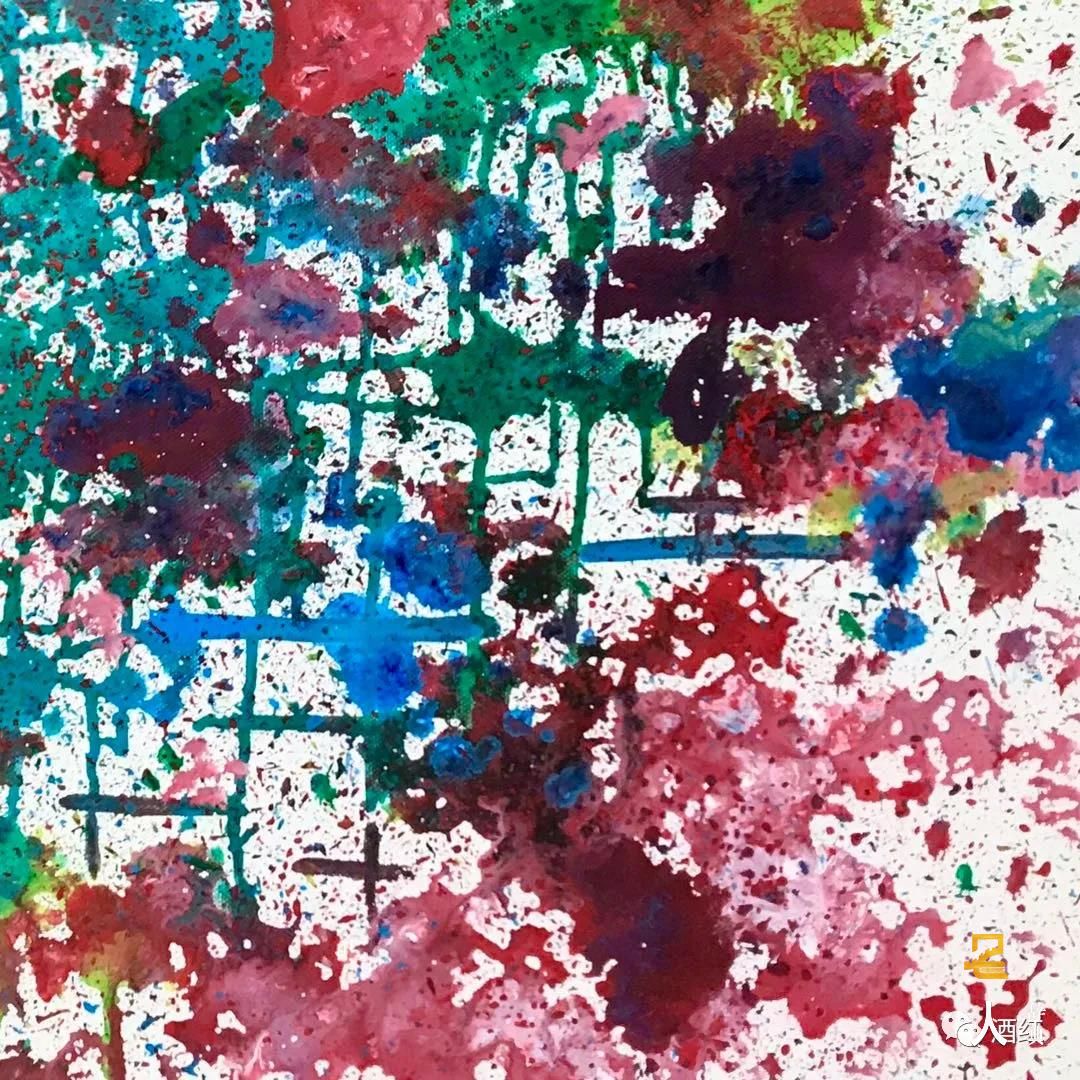

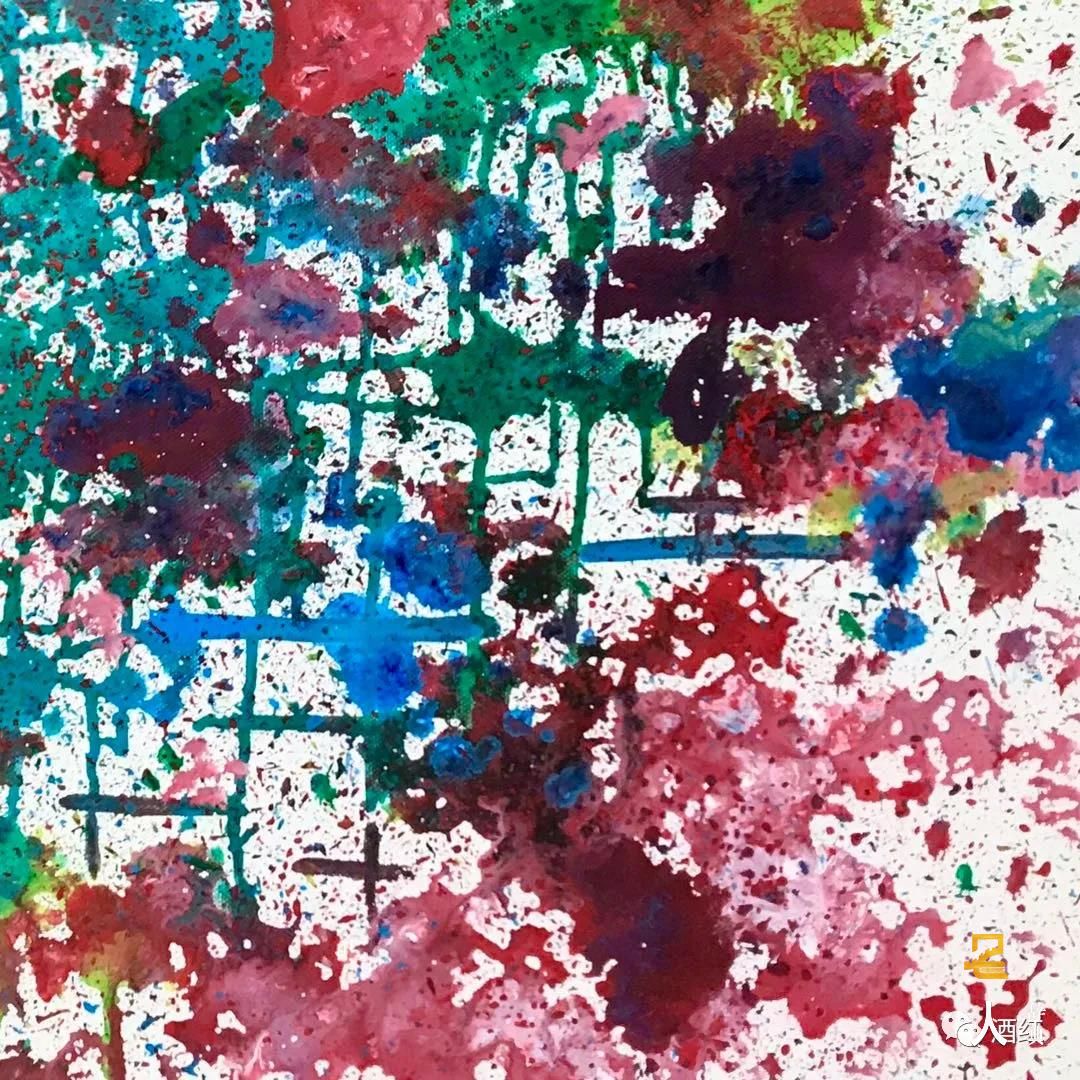

后来老周转向画画,就其性格而言,是不得已而为之,或者说,是一个必然的逻辑。老周是那种生来对造型审美极端敏感偏执之人,对于玩盆景的人来说,这其实是一个潜在的问题。造型上如果欠一个枝条,你就得等。等到芽点从想要的位置上冒出来,再长到你想要的苍老度,你还得等。有时候这个过程需要等很多年。所以养盆景的心情,都是恨不得拔苗助长。老周后来跟我聊起盆景,屡屡说到这个事:盆景的枝条是要等它长出来的,你不可能画出来——他自已等到六十岁左右,终于等不及了。他内心有更多的斑斓的东西要直接表达,时不我待,他不想再跟岁月周旋,所以他直接拿起了画笔,开始去画他心中的那根枝条,那个由他自已决定不灭的星空。有些人天生是为做某件事情而生。所以六十开外才开始画画,对于老周来说,这并不是一个问题。老周几乎是一出手开始画,就绕开了所谓的规范和训练的陷井,绕开了绘画史积累漫长的万水千山,直接抵达了自已秘不可宣,混沌而生动的内心世界。我第一次看到老周的画,不禁暗吃一惊,象看到了另外一个老周。这是一个跟盆景无关的世界,甚至于,这是一个跟世界无关的世界。画面上是一个色彩们自己的自由王国。它们无端而起,似是而非,莫可名状。它们似乎充满了暗示和象征,又似乎什么也不是。它们只是一群色彩在游戏,在文字能够言说之外的世界里深不可测地自在而为。

周才宏画作 长河岁月

这样的画该如何定义?这是一个问题。刚开始的那段时间,老周面对自已那些无法言说,灵魂附体般的神来之笔,陷入了亢奋激动而又诚惶诚恐的剧烈摇摆之中。千万别跟老周谈什么抽象表现主义,老周当兵出身,刘项从来不读书。对于绘画史上的种种,老周是不知有汉,无论魏晋,他拿起画笔,不过是一个贪玩的老顽童厌倦了世俗伦理和它的陈词滥调,一心想要描绘出心里面一直悬挂着的那个极乐世界而已。确实,就象当年杰克逊.波洛克在古根海姆美术馆苦恼了整整一个星期,然后在一夜之间涂鸦出一个惊世骇俗的波洛克一样,老周的画跟波洛克的画一起,先后指向了一个神似的世界。这个世界,跟安格尔,德拉克罗瓦和大卫们无关,跟塞尚,高更和凡高们无关,甚至也跟康定斯基和蒙德里安们无关。这就是说,老周用扬州方言与我们日常相对,但要说到细数心事,夜深人静之时,他用的其实是那种也许只有波洛克才能听懂的语言——虽然细看之下,他们其实口音有别,似乎不相往来时日已久,但你恐怕无法否认,他们来自同一个语族,有隐秘的,藕断丝连的血亲之缘。

波洛克作品

老周开始画画之后,一直游离于扬州的绘画圈之外。即便是现在,扬州也没几个人知道老周会画画。他的画在扬州是花开无声。前年秋天,那时老周开始画画才几个月,老周带着他的画和他的寂寞,以及满腹的狐疑北上,参加了北京的一场声势浩大的美展。在那次展览中,老周的画获得了定义。北京电视台在数百个令人眼花缭乱的展席中一眼看到了老周绘画的不群之处,专题播出长达五分钟的专访。在遥远而人声喧哗的北京,人们听到了老周这个老顽童心中花开的声音。在这之后,李可染画院,翰海国韵文化中心等一系列文化机构先后多次对老周邀展,甚至远隔重洋的美国商业周刊也开始关注老周的画作。老周的画开始风生水起。也许我们还不能预测未来,但毫无疑问,这是一个类似于波洛克式的,恰如其份的开始。

周才宏画作 穿越时空

在老周的故乡扬州,他的画依旧无人说起。依然是一片灯下黑。我有时候觉得,我们美丽而精致的故乡是不是过于宁静了,所以象老周这样不安份的灵魂和他奇异的画只能远行,去寻求别样的世界,别样的人们,只能在夜半无人时分,在虚拟的朋友圈世界里去聆听那些遥远而清脆的掌声。所以老周其实仍然是孤独的。他依然每天在他古运河畔的工作室里不停地画画,不知东方既白地画,笔走龙蛇,思如泉涌。空旷的房间渐渐被各种大大小小,色彩缤纷的画填满。你有时候进去,会有一种神光离合的错觉,觉得整个房子都是他画出来的——是的,说到底,他其实就是住在绘画这所房子里的那个内心不肯老去的老头。或者,与其说他是住在房子里,不如说,他是住在一个色彩的城堡里。

周才宏画作 落英

有时候,老周也会从这个色彩的城堡里旁逸斜出,涉足其它。比如玩玩摄影,写写书法,搞一搞收藏。一眼看去,这些事似乎都似曾相识:写字往往避实就虚,摄影总是兵行险道,至于收藏,则不以贵贱,不重质材,无论年份,不过是足吾所好,玩而老焉——对于一惯不按常理出牌的老周来说,这些事顺理成章,它们与老周的那些光怪陆离的画作之间,是暗通款曲,大有线索可寻。唯一能够把老周拉回烟火世俗的事,也许就是美食。老周是个美食家,自已也烧得一手风味非同寻常的好菜。所以跟老周见面聊天,一般都会有几个小菜相佐,话题从小菜开始,逐步向各个领域枝蔓开去。聊天的时候,老周还是那个老周,只不过跟两年前相比,关于盆景的话题日渐枯萎,就象他工作室里日渐减少的盆景一样,只有聊到绘画,话题才会郁郁葱葱。

周才宏作品 风流仍在

在郁郁葱葱的话题里,我有时候会想,老周会一直这么画下去吗?他会一直画到什么时候,他的画,会走向何方,走到多远?据他说,他正准备把他的工作室改一下,改成一个展厅,搞一个个人专题画展。上次我过去看的时候,似乎已经初具模样。没错,是时候来一个专题画展了,就象上个世纪差不多这个时候,狡黠而敏锐的毕加索在蒙马特高地的洗衣船画室为他的朋友,年逾五十而童心未泯的星期日画家亨利卢梭举办的,那个狼狈不堪而妙趣横生,在超现实主义绘画史上让人们永远记住的晚会一样,在扬州古老的运河边,在老周那个蓝海现代城的浮生空间里,也应该有一场属于老周的卢梭之夜了。

周才宏先生画作

点亮生命

无题

情系山水间